![]()

Headphone Amplifier

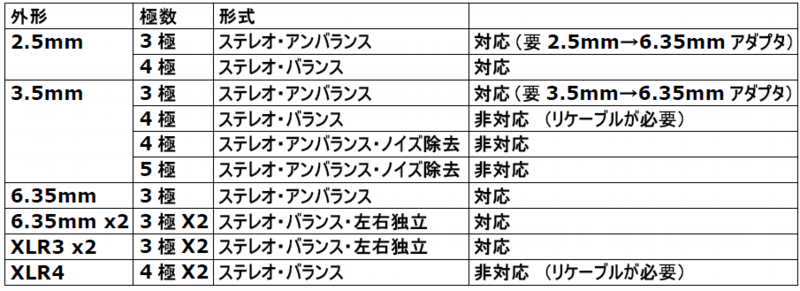

バランス型電流帰還ヘッドホンアンプ

バランス端子:コンボジャック(XLR3Px2/6.3mmTRSx2)

バランス端子:2.5mmTRRS

アンバランス端子:6.3mmTRS

Power Amplifier

パラレルプッシュClassAB出力段

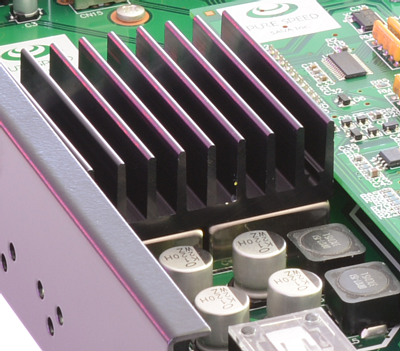

チムニー型ヒートシンク

ローゲインパワーアンプ(14w+14w/8Ω)![]()

HD-DAC

USB、同軸入力で192KHz/24Bit対応

光入力で96KHz/24Bit対応

/DSD256(11.2MHz)対応(Windows/USB)

左右独立、2パラレルバランス型DAC![]()

HighPerformance

DAC~パワーアンプの全段を電流帰還・上下対称コンプリメンタリアンプ化

DAC~インスツルメンテーションパワーの全段をバランス伝送化

DAC+パッシブ電子ボリューム+パワーのプリアンプレスデザイン![]()

PowerSupply

30系統独立電源ラインフィルタ

2段安定化電源+3系統独立グラウンドプレーン![]()

Spec

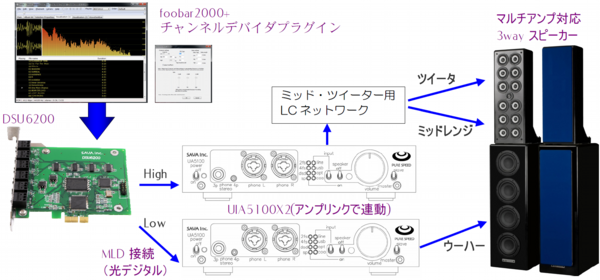

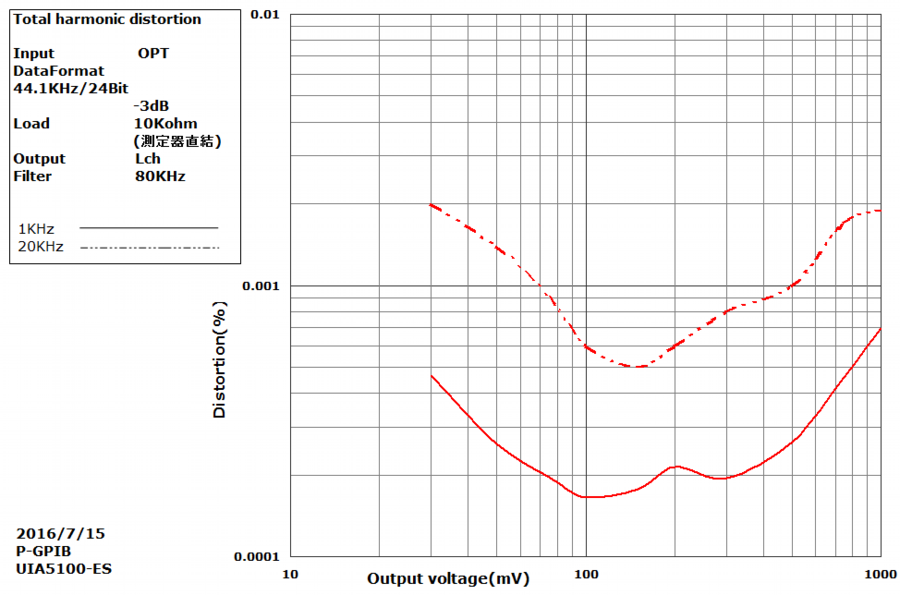

DAC~パワー総低歪=0.002%/1W/8Ω/20KHz

DAC~パワー総低歪=0.0008%/1W/8Ω/1KHz

DAC~パワー総S/N103dB/14W、99dB/1W![]()

Smart

大きさほぼB5と同面積(229.6X205.1X53.5)

機能はボリュームと入力切替、アンプリンク、リモコンのみ![]()

Ecology

無入力時消費電力15.6W

アナログパワーアンプなので出力のレジュアル(輻射雑音)が微小

スイッチモード電源でありながらA級アンプ以上の高S/N比![]()

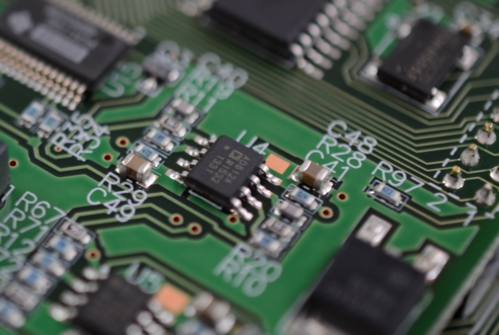

SingleBoard&WireLedd

全機能を1組の基板に集積、信頼性、放熱効率の高いデザイン

入出力コネクタからスイッチ、ボリュームまで全てを基板実装

ワイヤコネクタを全廃

絶縁シートレスヒートシンク&基板放熱![]()

![]()

アマゾンで購入

![]()

![]() マニュアルダウンロード(8.4MB)

マニュアルダウンロード(8.4MB)![]() 技術解説ダンロード(3.6MB)

技術解説ダンロード(3.6MB)

Windows11動作確認済み![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

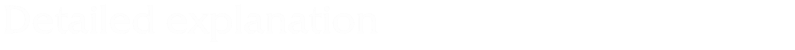

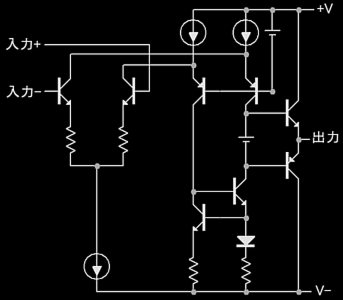

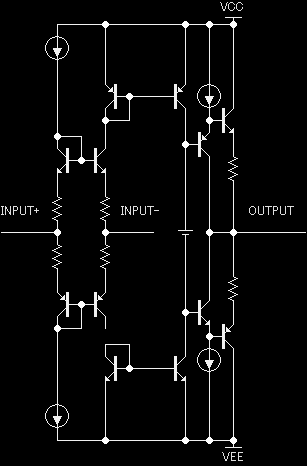

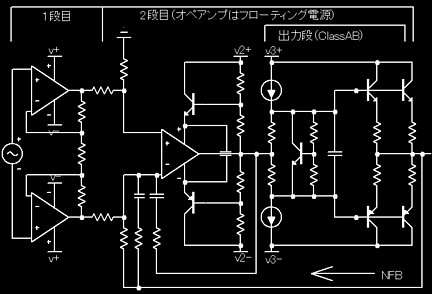

全段電流帰還・上下対称コンプリメンタリプッシュプル

![]()

全段電流帰還・上下対称コンプリメンタリプッシュプル

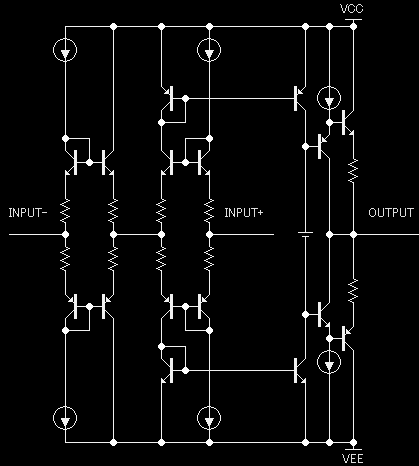

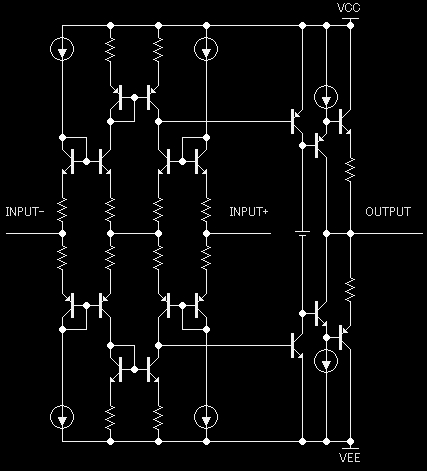

電流帰還と電圧帰還

増幅回路は、電圧帰還型と電流帰還型の2つに分類されます。電流帰還型は、高スルーレートでTIM歪が発生しない、電源変動抑圧比が高い(低雑音)など優れた特徴があります。UIA5100は、DAC~パワーアンプの全段に、電流帰還トポロジー型アンプを導入しています。

電圧帰還型

電圧帰還型オペアンプの等価回路は以下の通りで、最大電流は、初段の差動回路の電流源で制限されます。この最大電流と出力段の入力インピーダンス(静電容量)で最大スルーレートが決まり、これを超える高速信号を印加するとTIM歪が発生します。スルーレート範囲内の信号であっても、スルーレートと3次高調波歪率は比例関係にあり、高スルーレートほど低歪です。

なお、この回路は電源の+と-に対して非対称回路で、電源ノイズの抑圧比や、スルーレートの対称性(偶数高調波歪の要因)において、上下対称回路の電流帰還型に劣っています。

UIA5100の電流帰還トポロジー型アンプ

UIA5100に増幅回路は以下の3通りのみで、DAC~パワーアンプまでの全経路を、高速広帯域の電流帰還トポロジー型・全段上下対称コンプリメンタリプッシュプル・オペアンプで統一しています。TIM歪の要因である最大電流の制限はなく、高いオープンループゲインと少ない位相遅れにより、広帯域で深いNFBをかけられるため超高性能です。パワーアンプは、ここにClassABパラレルプッシュプル出力段を組み合わせています。![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

上下対称コンプリメンタリプッシュプル

電流帰還型の上下対称回路には次のようなメリットがあり、高級オーディオ回路や、MHz帯の高速を要求されるアンプではしばしば用いられます。

- 電源ノイズに強い(上下非対称回路は+/-どちらか一方が電源ノイズに弱い)

- スルーレートの対称性に優れ(パルス信号を印加したときの立ち上がりの勾配と、立下りの勾配が揃っている)、高域の歪が少ない

- 入力バイアス電流が小さいので、DCアンプ化しやすい。

- 実質並列回路なのでS/Nが3dB、ゲインも3dB向上する。

これらの回路デザインによって、内蔵DAC ~パワーの総歪は、超高級プレーヤーと、超高級セパレートアンプの組み合わせをはるかに凌駕します。もはや高級セパレートアンプやCDプレーヤーをあれこれ揃える時代は終わったといえるでしょう。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

バランス伝送&プリアンプレスデザイン

![]()

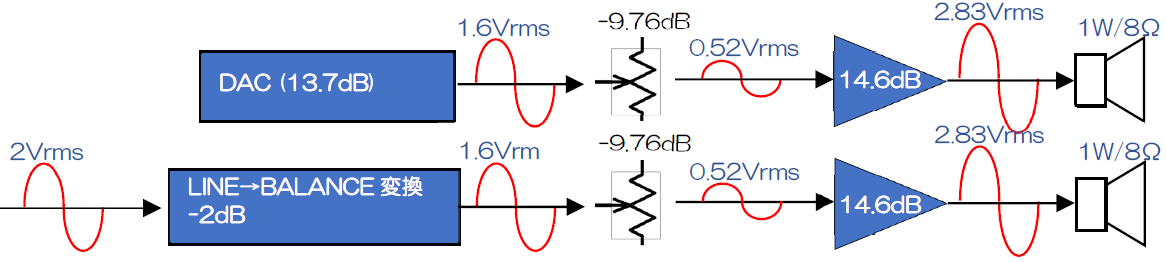

バランス伝送

UIA5100はDAC~インスツルメンテーションパワーアンプまでのほぼ全経路をバランス伝送化しています。この構造はコモンモードノイズに強く、電源雑音やデジタル部の影響を最小限にとどめます。 (※アナログライン入力にはバランス変換回路が実装されます)

![]()

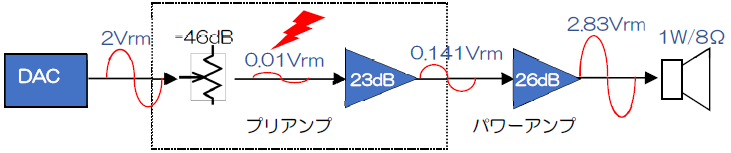

従来のゲイン配分は無駄が多く雑音に弱い

<定格レベルの変化>

プリメインアンプ(プリアンプ+パワーアンプ)は、1980年以前の定格出力である、0.15Vrms程の小レベルを前提に設計され、50dB程度(300x)のゲインとするのが定番です。ところが、CDプレーヤー登場以降、2Vrms程度の機器が大半を占め、2Vrms÷0.15Vrms=22.5dB(13x)ものゲインが無駄になっています。果たしてボリュームを12時以上回すような人がどれだけ要るでしょう。

<古典的なアンプのレベルダイアグラム>

下図は古典的プリメインアンプのレベルダイアグラムです。プリアンプはボリュームと23dBのアンプで構築され、ここにパワーアンプのゲイン26dBを加えた49dBが総ゲインになります。1W再生に必要ゲインは3dBなので、ボリュームを-46dB絞ります。ボリューム後のレベルは0.01Vrmsと微小で、ノイズに弱いです。ほぼスピーカーと同等の電圧を出力しているDACがあるのに、ボリュームで0.01Vrmsまで絞り、その後ゲインを稼ぐ。従来のアンプは無駄だらけです。更にセパレートアンプだと、0.141Vrmsの小振幅信号が引回され、S/N的には尚更不利です。このような古いレベルダイアグラムに固執する限り、セパレートアンプはプリメインアンプより、音質的に不利です。

UIA5100のゲイン配分

UIA5100は、無駄なゲインを極力排除した設計で、バランス型DAC → バランス型電子ボリューム → 14.6dBのインスツルメンテーション・パワーアンプの3段構成で、実質プリアンプはなく、レベルダイアグラムは以下の通りです。上のアンプと比較すると、最小電圧が0.01Vrms→0.52Vrmsに増大しており、ノイズフロアが同等ならS/N的には34dB有利です。

![]()

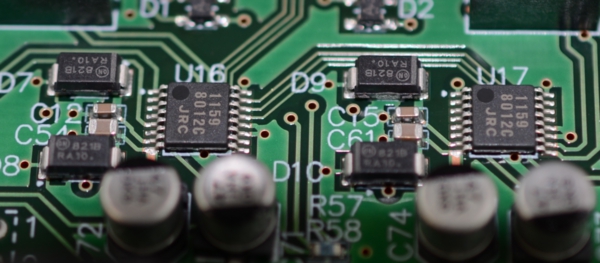

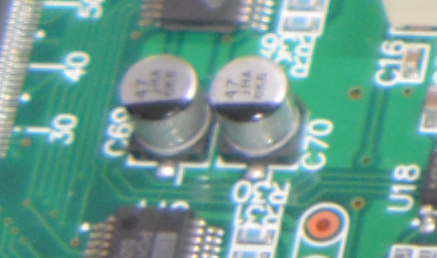

バランス型・左右独立・パラレル・パッシブ電子ボリューム

ボリュームは抵抗式アッテネータを、CMOS(半導体)スイッチで切り替えるパッシブ型電子式でアンプを介しません。これをバランス・パラレル接続とする(8連動)ことで、諸特性を向上させています。可変抵抗を使わないので、配線引き回しによるノイズやギャングエラー、摺動音の問題などが軽減します。

左右独立・バランス・パラレル型のボリューム

(この背面にもボリュームICが並ぶ)

S/Nを左右するので大容量コンデンサによるシャント電源を追加

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

30系統電源フィルタ、2段安定化電源、3系統独立グラウンド

![]()

30系統電源フィルタ

UIA5100は、増幅段1段単位でクロストークと雑音を抑えるため、ローカル電源フィルタを、30基配置しています。細かな回路単位で電源を分離することで、クロストーク(回路間の干渉)と電源からの雑音混入を阻止します。 ![]()

2段安定化電源(レギュレータ)

オペアンプの供給電源はスイッチング電源の出力を電源フィルタ→18V→15Vと2段階で落としていく2段安定化電源です。スイッチング電源のノイズを極限に軽減します。![]()

3系統独立グラウンド

デジタル系、アナログ系、電源系の3ブロックに分離したグラウンドによって、デリケートなアナログ回路へのノイズ侵入ループを遮断します。電源、グラウンドは大面積のベタ配線でインピーダンスも最小です。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

パラレル・バランス型・左右独立・ハイレゾ/DSD対応DAC

![]()

DACは進歩しているのか?

DACの雑音は、内部インピーダンスと周波数帯域に比例しますが、モノリシックICである以上、インピーダンス低減には消費電力上の限界がありサンプリング周波数(帯域)が決まると、S/N=分解能の物理限界が決定します。既にオーディオ用DACは2002年頃に性能が行き詰まり、物理限界に肉薄、DACを乗せて陳腐化する次代は終わっています。よって24bitや32BitDACであっても、実効性能は14-18Bit程度、24-32Bitは言葉遊びに過ぎません。実際32Bit精度に必要な雑音歪率は-194.4dBと天文学的数値であり、現状は遠く及びません。定格の2Vrms超の電圧でS/NのSを稼げば、見かけのS/Nは大きくできますが、雑音電圧に進歩は見られません。

DAC搭載のメリット

DAC搭載の音質的メリットはアンプ数を減らせ、無駄な引き回しがなくなる点です。高インピーダンスボリュームの駆動には、前段にバッファを配置するのが理想ですが、DAC搭載なら、それ自体がバッファーの役割を兼ね、専用バッファーは不要です。また増幅回路構成を全段で揃える事で、アンプの音質方向性を揃えることもできます。

DACパラレル接続多すぎの弊害

DACをパラ接続すると、S/N比は“20Log√パラ数”改善します。これは全域で均一なスペクトルを有するホワイトノイズ等に対してのみ有効で、特定周波数にピークを持つノイズには無意味です。またDACのパラレル数を過剰にすると、次段のI/V(電流→電圧)変換アンプの電流がパラレル数だけ増大して(負荷が重くなって)歪が増大します。元来DACの出力電流は大きめなので、パラレル数は控えめにすべきで、よって2パラ接続としました。

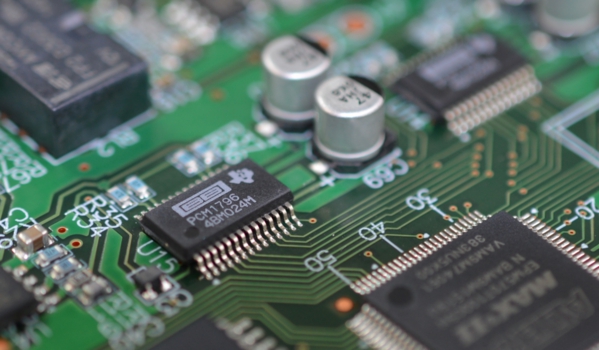

パラレル・バランス型・左右独立DAC

DACは左右に1チップづつ使った、2パラレル・左右独立構成です。使用デバイスは、以下の理由でPCM1796です。

-

◆ アンプ内蔵ではなく、設計自由度が高い。

◆ 消費電力が小さく、電源を含めた高S/N設計が容易。

◆ 2電源だけで動き、外付け部品が少ない。(多電源のものが増えている)

◆ 小型で実装面積が小さく、低EMI(雑音)設計が容易。

◆ 192KHz/24bit、DSD256をサポート。

◆ 2Vrmsハイサンプリング領域まで17-18bit精度を達成している。

(ハイサンプリング領域で性能劣化するICが多い、S/Nを良く見せる為2Vrmsではないものもある)

◆データシートの信憑性・情報公開がしっかりしている。(曖昧なメーカーがある)

左右独立・2パラ・バランス型のDAC

![]()

![]()

幅広いサンプリング周波数をサポート

- 光入力において44.1KHz、48KHz、88.2KHz、96KHz/24Bitをサポート。176.4KHz/192KHzは保証外。

- USB、同軸デジタル入力で44.1KHz、48KHz、88.2KHz、96KHz、176.4KHz、192KHz/24Bitをサポート(USB 176.4KHzは16Bitのみ)

- USBでDSD64(2.8224MHz)/DSD128(5.6448MHz)/DSD256(11.2896MHz)をサポート(相性問題等あるので、動作保証外)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

ニアフィールド+ヘッドホンに特化

![]()

ローゲイン・ローパワー・インスツルメンテーションパワーアンプ

UIA5100は、14W+14Wのニアフィールド向け小出力パワーアンプと、バランス型ヘッドホンアンプを搭載しています。パワーアンプはインスツルメンテーションアンプでバランス伝送を合成し、かつゲインを2分割しています。UIA5100のパワーアンプは14.4dBのゲインですが、1段目で全てのゲインを稼ぎ、2段目を0dBとすることで、負荷の重い2段目に大きな負帰還量がかかり、低歪になる仕組みです。また1段目のゲインが大きいため、2段目に伝送する信号レベルが高く、S/Nにも優れます。パワー段はClassAB パラレルプッシュプルです。最近の小型薄型アンプは皆デジタルアンプ(ClassD)ですが、性能はClassABには遠く及びません。UIA5100は、高品質なClassABローゲイン・インスツツルメンテーションパワーアンプを搭載することで、大型のClassAアンプを凌駕する性能を維持しながら、小型薄型アンプ化に成功しました。

コンパクトな2パラレルプッシュプルClassABパワー段

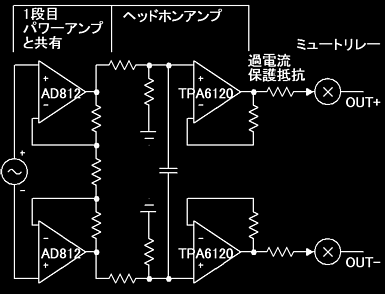

バランス型ヘッドホンアンプ

ヘッドホンアンプは電流帰還型パワーオペアンプ2個ツインモノ構成で使用した、バランス型で、これもパワーアンプ同様0dBゲインで低歪・低雑音です。動作はClassA~ClassABです。接続端子も豊富なので、リケーブルに頼ることが少ない、バランスヘッドホンライフを楽しむことが出来ます。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

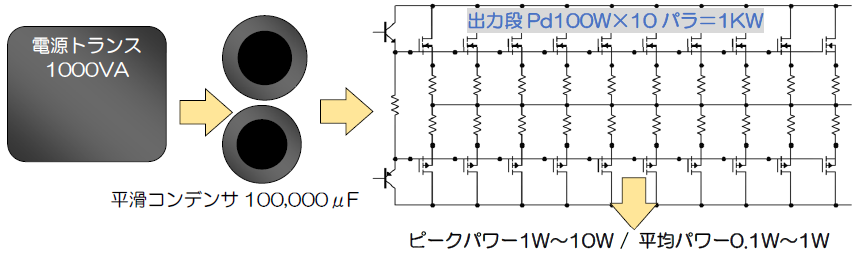

巨大アンプからの脱却を目指す

<巨大電源&超パラレル接続&巨大放熱器・・・高性能アンプに不可欠と信じられた要素>

巨大電源は、リップル雑音を軽減し、電流供給能力を高め、連続最大出力能力を高めます。またパワートランジスタの超パラレル接続とアイドル電流を増大は、A級範囲とGm(相互コンダクタンス)を増大、1石あたりの負担を減らし歪を軽減します。これに伴い巨大放熱器も不可欠です。結果、高性能アンプは巨大で重いのが当然でした。

ホームオーディオのピークパワーは1W~10W、平均は0.1W~1W

さぞパワーアンプにかかる負担は途方もないように思われがちです。ところが、ホームオーディオにおけるピークパワーは1W~10W程、平均パワーは0.1W~1W程にすぎません。またスピーカーのインピーダンスは低域や高域で上昇し、f0(共振周波数)付近の低音再生に必要なパワーはより小さくて済みます。よってパワーアンプにかかる負担は以外と軽く、一般的なホームユースで巨大アンプのリソースを使い切る事はまずありません。

クレストファクタ

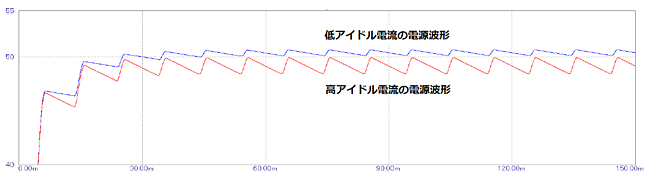

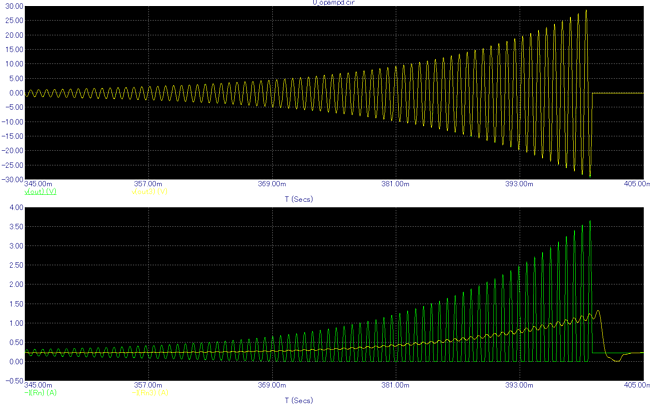

ピークパワーと平均パワーの比率を、クレストファクタと呼びます。サインウェーブでは1.4ですが、音楽信号や音声は、ほぼ10です。つまり音楽信号はピークが一瞬で、大半が微弱信号です。このことは大変重要で、電源や放熱器には積分作用があり、ピークパワーではなく、平均パワーによる設計が可能だからです。もし連続サインを禁止(クレストファクタ1.4)すれば、パワーアンプの電源や放熱器は、ピークパワーの1/10程度に小型化できるのです。(※レベルメーターは、ピークに対し、緩やかな時定数(250msec~1sec)を持つので、平均パワーが過剰に表示される)![]()

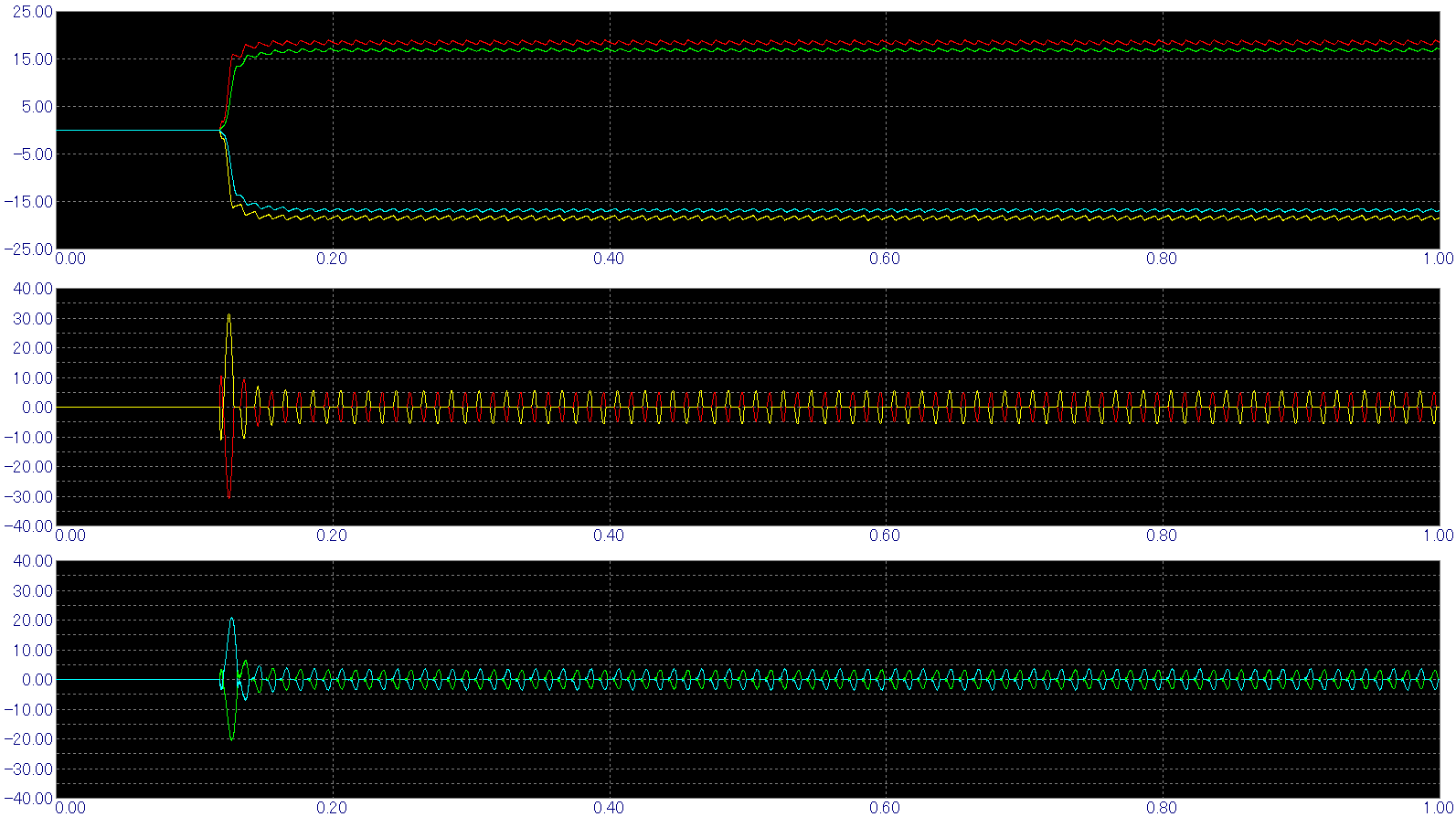

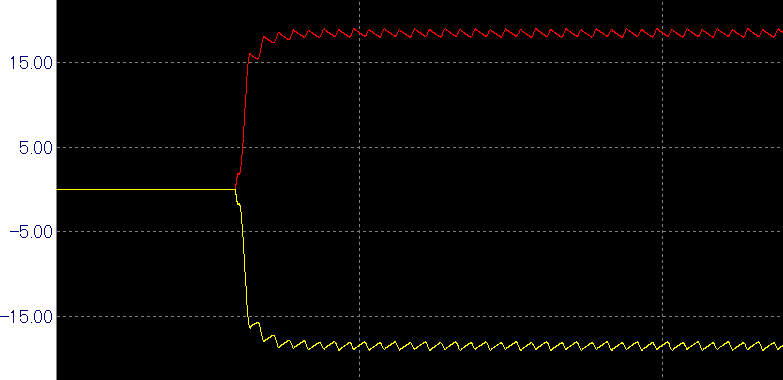

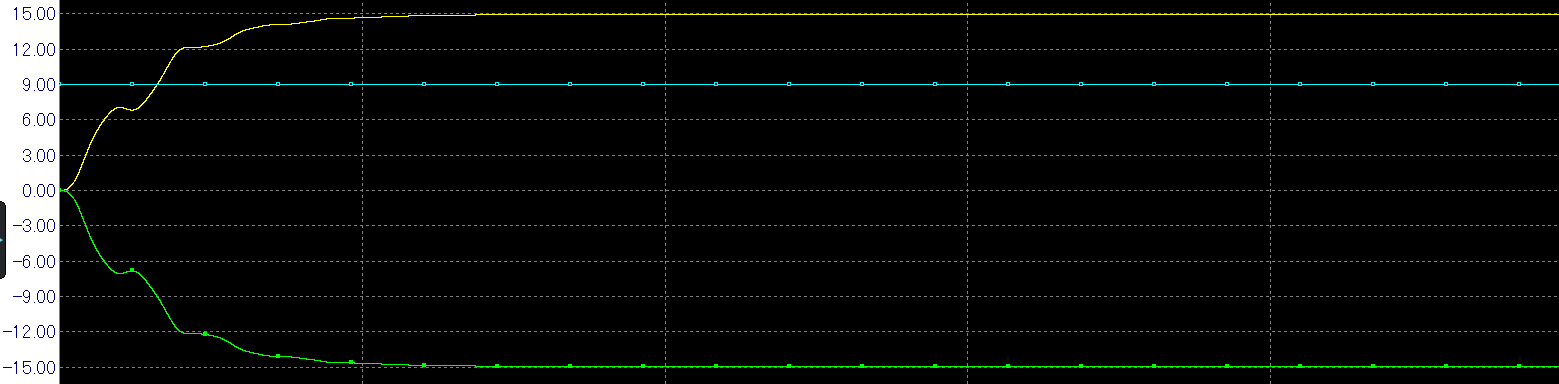

アイドル電流増でS/N比が悪化する

パワーアンプ出力段以外のアンプは負荷がかるいのでA級が当たり前です。しかし負荷の重いパワーアンプはアイドル電流を抑えたAB級にすることが多いです。ただしアイドル電流が多いほど、Gmが増大して歪率が減少、A級動作範囲も広がり、スイッチング歪の影響も軽減します。よって高音質化=アイドル電流増が望ましく、理想は、アイドル電流を最大出力電流の1/2に設定するA級アンプとされていました。

しかし大きなアイドル電流は、電源の平滑コンデンサから、容赦なく電荷を抜き取って電圧降下させるので、電源雑音(リップル)が増大、S/Nが悪化します。これを回避する為に、大容量の平滑コンデンサの搭載が考えられますが、すると力率が悪化し、強力なパルス電流(充電電流)によって雑音を生じたり、交流電源波形を歪ませる弊害(力率の悪化)があります。

大容量コンデンサ:赤黄(力率が悪い=電流雑音が大きい)

小容量コンデンサ:青緑(力率が良い=電流雑音が小さい)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

過剰なパラレル接続の弊害

アイドル電流増は、トランジスタの発熱量が増えて信頼性が低下します。そこでパラレル数を増やす事で、発熱を分散させる手法が使われます。しかしパラレル数を増やすと、パワーステージの入力容量が増大し、これが位相遅れの増大に繋がり、発振を回避するために、位相補償を増やさざるを得ません。つまり中高域の帰還量が減り、雑音歪率が増大する副作用があります。パラレル数増による性能向上もありますが、その効能は副作用と相殺され、物量投入の割りに性能向上は微々たる物です。![]()

スイッチング電源へのアレルギー

変圧・整流・平滑で構成される古典的電源は大きく、負荷変動、入力変動、雑音などの諸性能も良くありません。近年D級アンプの普及や、欧州の薄型アンプの普及で、知らぬ間にスイッチング電源が普及しています。それでも尚、スイッチング電源へのアレルギー、巨大電源への妄信があります。まずは固定概念を捨て、電源方式による違いを整理してみます。

古典的電源とスイッチング電源のノイズ比較

スイッチングという言葉の印象は、オーディオ愛好家に悪影響を与えていますが、多くが主観によるものです。従来の古典的電源でも、リップル(ハム)ノイズが発生します。このハムノイズは、50/60Hzとその倍音で構成され、可聴域内の重要な部分に展開され有害ですが、スイッチング電源のノイズは可聴域外にあり、そもそも聞こえません。またハムノイズは周波数が低い為、物量投入を行っても低雑音化が困難です。例えばコンデンサを大容量化して、ハムノイズを軽減しようとすると、コンデンサへの充電電流が増大、充電時間が減少して、ピーキーなパルス電流になります。この電流は配線インピーダンスで雑音電圧に変換され、ハムノイズになるのです。対して、スイッチングノイズは周波数が高い為、小容量のフィルタでノイズ対策できます。実際、数mV程のデリケートな微小信号を扱う計測機器でもスイッチング電源を使い、十分なS/Nを確保しています。複数電源のスイッチング周波数の干渉で発生するビートノイズも抑制技術は確立されています。

古典的電源のノイズ

スイッチング電源のノイズ

古典的電源とスイッチング電源の安定度比較

古典的電源は、入力変動安定性は皆無で、入力が5%降圧すると、出力電圧も5%降圧します。また巨大電源であっても、負荷変動が大きく、最大出力時に5%以上電源電圧が低下することは普通です。一方、スイッチング電源は安定化電源なので、こうした入力変動や、負荷変動によらず、出力電圧は一定です。

UIA5100の電源部

高級アンプ定番の±2電源でを生成。5次の電源フィルタで低雑音化

上部にはデジタル回路用の電源

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

UIA5100の場合

高性能なスイッチング電源も回路デザインによっては、うまく機能しません。UIA5100では、以下のノイズ対策を施しています。

- ノーマルモードノイズ(電源が変動するノイズ)を軽減する5次π型フィルタや24系統電源フィルタ

- コモンモードノイズ(グラウンドそのものが振動する)を軽減するコモンモードノイズフィルタ

- スイッチング電源の電流がアナログ回路を還流しないよう、両者(電源部とアンプ部)のグラウンドは一点で結合。

- 低インピーダンス系のアナログ回路や、バランス伝送などを組み合わせる。

これらの回路技法の蓄積の結果、UIA5100は1WのS/Nが99dBに達することができました。![]()

電源容量の最適化

UIA5100は、14W/8Ωで、ピーク電流は1.75Aです。クレストファクタ10を代入すると、平均電流は175mAになります。1.75Aのピーク電流は、平滑用コンデンサや、5次π型フィルタでカバーできます。以下は600Hz最大出力のスイープ波を加えた様子で、上はアンプ出力、下は電源電流波形です。緑の電源フィルタなしに比べ、黄色の5次π型電源フィルタありの場合、ピーク電流が半減しています。

UIA5100は±24V、平均電流1.25A(60W)の電源を使っており、ピーク出力に対する余力は71%で不足気味に見えますが、実効出力に対する余力は714%で十分です。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

シングルボード・ワイヤ&コネクタレス

![]()

完全なシングルボード・DAC搭載プリメイン

UIA5100は、1組の基板に、全回路・全機能を集積しており、配線の引き回しは皆無です。すなわちDAC、電子ボリューム、放熱器を含むパワーアンプ、デジタル回路、電源回路、入出力端子、電源端子、操作部、表示部の全ての集積に成功しています。UIA5100はストリップ基板1枚で動作させることが出来るのです。

奥がUSBやSPDIFなどのデジタル系→中央がDAC→その下に電子ボリュームが配置される

アナログ系は左右独対称象配置

4層ガラスエポキシン基板

プリント基板は、4レイヤーガラスエポキシン基板で、内層2プレーンと表裏の空きエリアを使い、電源やグラウンドを大面積(低インピーダンスで)、かつ理想的に引き回しています。また表裏の表面層には太い電源パターンを引き回さずに済むので、信号線を最短にすることができます。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

PCオーディオ時代の厳選パーツ

![]()

SMD(表面実装)を更に推進

表面実装化を進め、リード線のインダクタンスの影響を最小化しています。部品の98%が表面実装です。![]()

薄膜抵抗の全面使用

熱変調歪が小さく、エクセルノイズが発生しない薄膜抵抗、金属皮膜抵抗を使用しています。大きなエクセルノイズを発生させるカーボン抵抗は皆無です。(※エクセルノイズ=電流が結晶境界をジャンプする際に発生する雑音で、印加するDC電圧が大きいほど大きくなる雑音)

![]()

信号経路のコンデンサ

一部のコンデンサは直線性が悪く、大きな歪が発生します。UIA5100は以下の方法で、コンデンサによる音質劣化を回避しています。

■ DC精度の高いオペアンプをバランス構成とし、DCアンプ化(低オフセット電圧化)。

■ 前記により、カップリングコンデンサを1箇所に集中、直線性の良いフィルムコンデンサを使用。

■ 位相補償など小容量コンデンサは、直線性の良いC0H/C0Gセラミックコンデンサを使用。

電源コンデンサ

電源コンデンサに要求される性能は、ESR(抵抗成分),ESL(インダクタンス成分)が低く(=低雑音)、寿命が長いことです。電子機器の寿命を左右するのは、電解コンデンサなので、高信頼性品を使うようにしています。

■ 電解コンデンサは、最低105℃グレードとし、スイッチング電源を考慮した低ESR/低ESL品。

■ 電解コンデンサのESL(インダクタンス)の影響をキャンセルするため、

積層セラミックコンデンサをパラレル接続。(※フィルムコンデンサはESLの大きなものが多い)

![]()

半導体

<ディスクリート>

信号経路に使用しているダイオードやトランジスタは、超低雑音・電極間容量(Cob)の小さいものを厳選、SMD化(表面実装)も進めインダクタンスを軽減しています。

<デジタル>

可能な限りのロジック回路を1FPGA、1マイコンに集積。デジタル部を極小にまとめて、小さな実装面積、小さなレジュアル(輻射雑音)、小さなノイズループの悪影響を最小にします。![]()

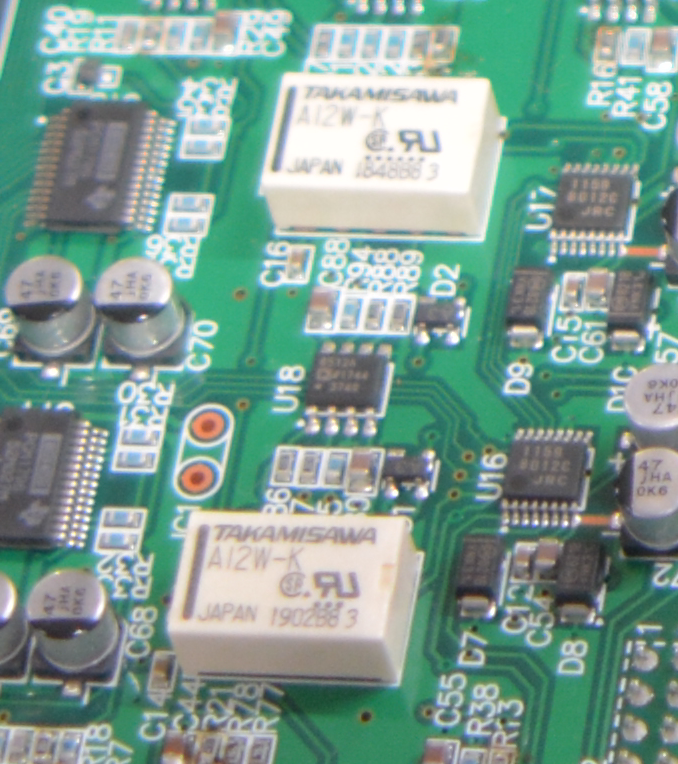

アナログの信号切替はリレーを使用

CMOS(半導体)スイッチはオン抵抗の電圧依存があり、後段をハイインピーダンス・ローキャパシタンスとしないと大きな歪が発生します。このためローインピーダンスのボリュームの前段に配置される入力切替部(DACとLINEの切替)にはリレーを使っています。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

アンプリンク

![]()

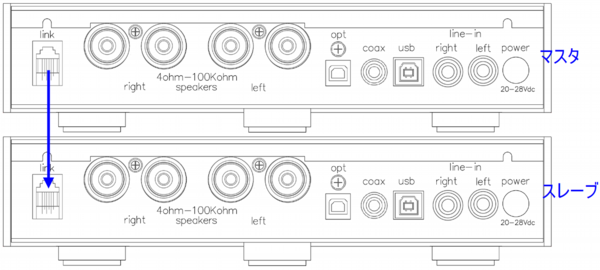

アンプリンクで、音量・入力切替を連携

UIA5100はマルチアンプ、マルチチャンネルサラウンド、AVユース等を視野に入れており、最大5台を10チャンネルを連動できるアンプリンクを搭載します。複数台のUIA5100を連動させた場合、マスター設定されたUIA5100が、残りのUIA5100をコントロールします。アンプリンクケーブルは以下のようにディージーチェーン接続とします。(UIA5100で3台以上のアンプリンクを行うにはオプションのハブが必要です)

DSU6200 (MLD)とfoobar2000の組み合わせでマルチアンプ

DSU6200はマルチチャンネル出力を2ch毎に独立してPCM光デジタル出力するMLD機能を搭載しています。ここにfoobar2000のチャンネルデバイダプラグインにより周波数分割された信号を割当て可能で、下のようなデジタル接続によるマルチアンプを構築できます。(チャンネルデバイダプラグインの使い方は PURE SPEEDのWebサイトのfoobar2000パーフェクトガイドをご参照ください)

DSU6200 (MLD)との組み合わせでDolby/DTS

DSU6200はMLD機能に、DolbyDigitalやDTS等マルチチャンネルサラウンド音声を最大8CH割当てられます。DolbyDigitalやDTSの基本は5.1chで、ここからスピーカーを増やしていきますが、ピュアオーディオスピ―カーなら、音像定位が良いのでセンタスピーカーは不要で、高品位な低音再生ができるのでサブウーハーも不要です。5.1chからサブウーハーとセンタースピーカーをなくし、これらをフロントスピーカーにダウンミックスした再生方法を4.0chといいますが、以下は4.0chサラウンドシステムをDSU6200とUIA5100で構築した場合の構成図です。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

諸元性能

![]()

|

定格出力

|

14W+14W (8Ω)

|

|---|---|

|

入出力

|

光デジタル入力x1

同軸デジタル入力x1

USB入力x1

ライン入力x1

スピーカー出力x1

ヘッドホン出力(6.3φ-3極TRS)x1

バランスヘッドホン出力(コンボジャック 6.3φ-3極TRS x2)x1組

バランスヘッドホン出力(コンボジャック XLR3x2)x1組

バランスヘッドホン出力(2.5φ4極TRRS)x1

アンプリンク端子x1

|

|

定格入力

|

2Vrms(ライン)

|

|

入力インピーダンス

|

16.2KΩ(ライン)

|

|

ゲイン

|

14.4dB(ライン→スピーカー)

10.4dB(ライン→ヘッドホン160Ωバランス)

-2.4dB(ライン→ヘッドホン16Ωバランス)

4.4dB(ライン→ヘッドホン160Ωアンバランス)

-8.4dB(ライン→ヘッドホン16Ωアンバランス)

|

|

S/N比(IEC-A)

|

99dB (光入力・1W)

103dB (光入力・14W)

|

|

ダンピングファクタ

|

40

|

|

サンプリング周波数:光、同軸、USB

|

44.1/48/88.2/96/176.4/196KHz(16/24Bit)(PCM)(2CH)

|

|

サンプリング周波数:USB

|

2.8224MHz(1Bit)(DSD64)(2CH)

5.6448MHz(1Bit)(DSD128)(2CH)

11.2896MHz(1Bit)(DSD256)(2CH)

|

|

周波数特性

|

3.15Hz-48KHz (-3dB)

|

|

位相特性

|

20Hz (+8.9°)

|

|

機能

|

アンプリンク、リモコン

|

|

電源電圧

|

90~264V(47-63Hz)

|

|

消費電力

|

15.6W(無入力時)/66W(電気用品安全法)

|

|

寸法・質量

|

W229.6×D205.1×H53.5mm(端子・ノブ含まず)

1.4Kg

|

![]()

歪率

光→スピーカー

光→ヘッドホンアンバランス

性能にはバラツキがあります。

上は代表値です。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

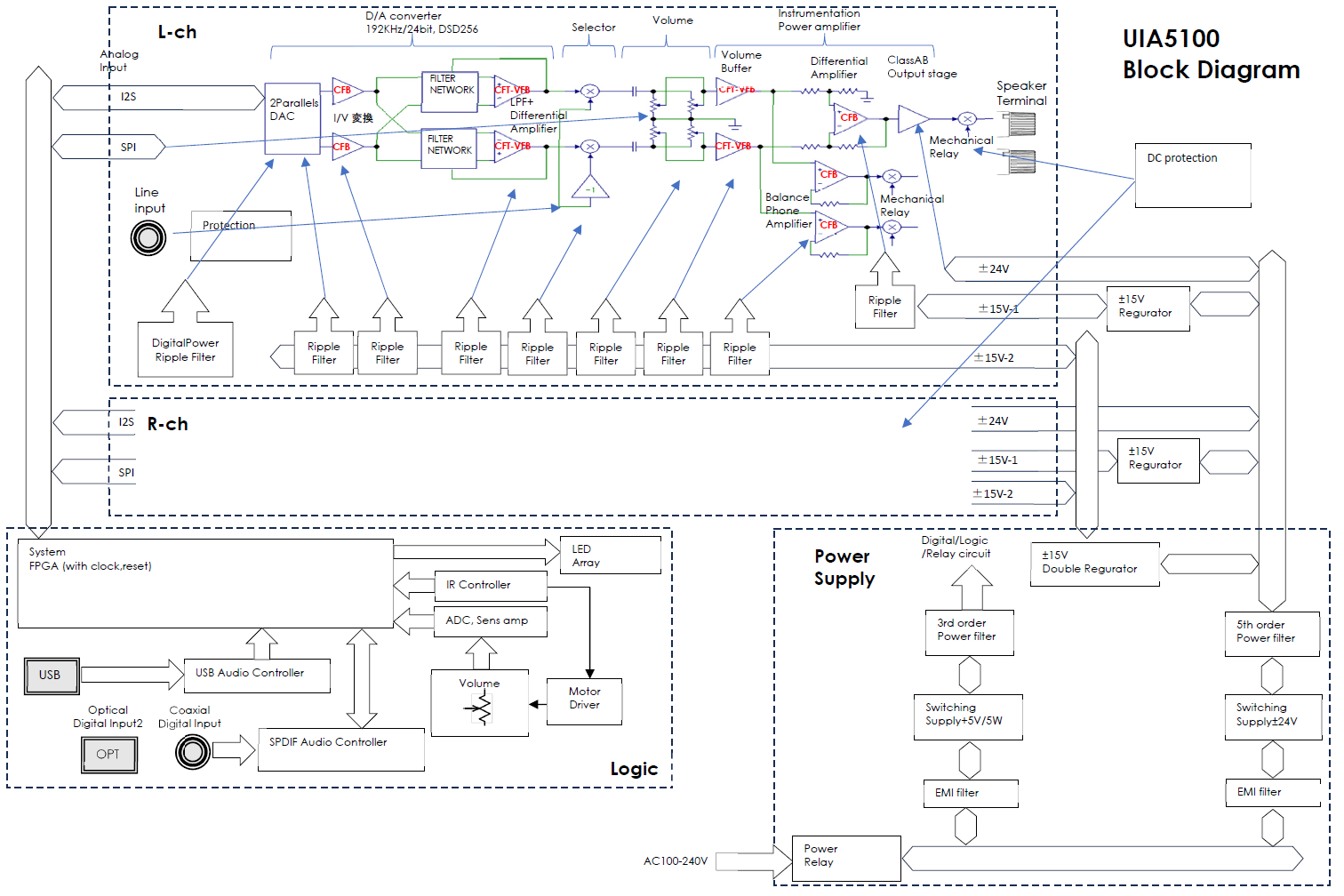

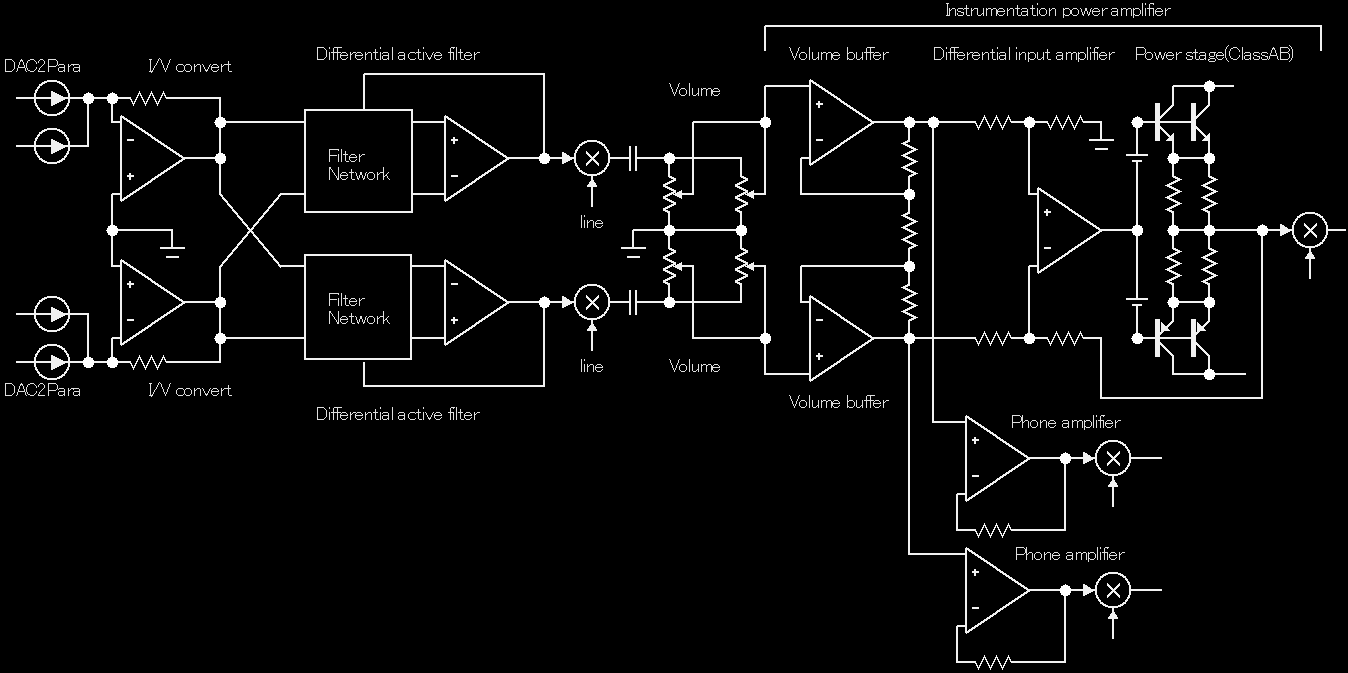

ブロックダイアグラム

![]()

ブロックダイアグラム説明

UIA5100はDAC内蔵バランス型ヘッドフォンアンプに、小型のパワーアンプを持たせる構造です。DAC部分は基本通り、I/V変換部、ローパスフィルター兼差動合成で成り立っています。その後、リレー式のライン入力のセレクターを経て、パラレル・バランスボリュームに入ります。ボリューム次段は電子ボリュームの歪を抑える為、高インピーダンスで、受けないといけないのでインスツルメンテーションアンプで差動合成した後、AB級パワーアンプに入ります。ヘッドフォンアンプはインスツルメンテーションアンプの2段目で独立したバランス型アンプを設置しています。これら全段を電流帰還トポロジー・上下対称コンプリメンタリープッシュプル回路で統一しています。また全てのアンプ個別にリップルフィルターを配置、電源変動抑圧比と電源ノイズ干渉を飛躍的に向上させています。スイッチング電源は、入出力をフィルタ-群で高周波的にアイソレートし各種雑音を抑えます。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

開発エピソード

UIA5100は、DSA192UT、SP192ABの後継として開発されました。DSA192UT、SP192ABも弊社としは売れたほうなのですが、巷でUSB-DACが溢れかえって過当競争化しており、早めにUSB-DACは辞めようという発想です。その前SP192DT(D級、デジアン、スイッチングアンプ)がSP192AB(AB級、アナログ)になったのも、D級アンプメーカーが溢れかえったからでした。

なので、まずヘッドフォンありきで開発され、スピーカー駆動用アンプは小出力で良いという発想です。サイズは手のひらサイズよりは大きく、B5サイズを目標として開発されました。PCのサイドアンプにも使えるサイズです。横幅が広くなったおかげで、ヘッドフォン端子はXLRコンボジャックX2でバランス型に対応するほか、4Pのバランス、3Pの6.3mmジャックと充実しています。パワーアンプはニアフィールド用に特化し、出力は14W+14Wと控えめですが、一般的なホームユースなら十分な性能です。DAC内蔵プリメインアンプでは、SPDIF、USB、DAC、電子ボリューム、リモコン処理、システムコントロールなどは、普及機も高級機も変えようが無く、この部分は将来を見据えてモジュール化しました。このモジュールは高性能DACと全段電流帰還トポロジー、上下対称コンプリメンタリープッシュプル回路、各ステージ独立リップルフィルタで構築され、超高級機を前提とした贅沢な設計ですが、小型SMD部品を活用することで小型のコアにしています。実際、このモジュールはUIA5650でも採用されています。このモジュールをベースボード上にドッキングするだけで、ワイヤ配線はゼロと、理想的なコンストラクションです。電源はUIA5200以降継承されている、スイッチング電源で、古典的な電源に比べ、雑音性能、安定性能、サイズ、重量のトータルで優位です。

HOME ( 製品情報)

HOME ( 製品情報) ダウンロード

ダウンロード 試聴

試聴 Mail

Mail